Akkordeon Wachstumsregulierung

Die Frohwüchsigkeit der Sorten optimal nutzen

Um einen Rapsbestand gut über den Winter zu bekommen und beste Voraussetzungen für eine ideale Frühjahrsentwicklung und damit für höchste Rapserträge zu schaffen, wird bei Vegetationsende der „ideale Rapsbestand“ angestrebt:

Der ideale Rapsbestand zum Vegetationsende

- 8-12 Laubblätter

- 10-15 mm Wurzelhalsdurchmesser

- Keine Stängelbildung

- Ausgeprägtes Wurzelsystem

- Gesunder Blatt- und Wurzelapparat

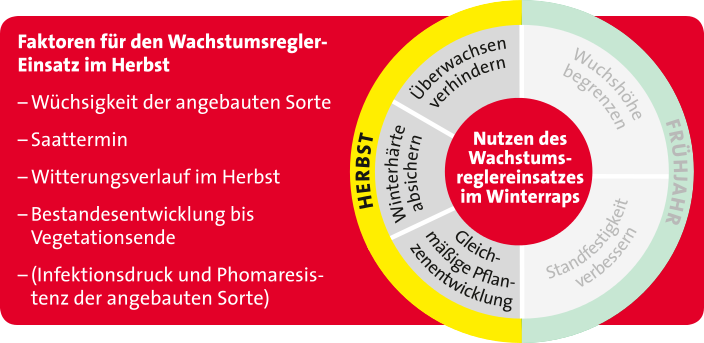

Abhängig von den Erfahrungen am eigenen Standort sind an diesem Ziel alle ackerbaulichen Maßnahmen wie Saatzeitpunkt, Sortenwahl, Pflanzenschutz etc. auszurichten. Besonders bei warmer Herbstwitterung – gepaart mit einem frühen Saattermin und einer üppigen Stickstoffnachlieferung – besteht die Gefahr, dass es bereits im Herbst zur Stängelbildung kommt. Dies kann im ungünstigsten Fall Frostschäden nach sich ziehen. Gleiches gilt für unterentwickelte Pflanzen zum Vegetationsende (s. Abb. unten). Darum sollte die typische Herbstentwicklung der Rapssorte stets beachtet und entsprechend genutzt werden: Stark wüchsige Sorten sollten eher bei späten Aussaatterminen oder schwierigen Bodenverhältnissen (kalt, nass) gewählt werden. Bei frühen Saatterminen bzw. bei absehbar guten Bedingungen im Herbst sollte die Wahl hingegen auf weniger stark wüchsige Sorten fallen.

Ist jedoch trotz angepasster Sortenwahl ein Überwachsen der Bestände absehbar, sollte im 4 – 6-Blatt-Stadium mit einem Wachstumsregulator „gebremst“ werden. Bei sehr wüchsigen Bedingungen (langer, milder Herbst) kann teilweise eine zweite Behandlung notwendig werden.

Winterhärte: Der Entwicklungsstand ist entscheidend

Muss im Herbst reguliert werden?

Es lässt sich nicht pauschal beantworten, ob Rapsbestände im Herbst mit einem Azol-Fungizid oder einem Wachstumsregler behandelt werden müssen. Es kommt immer auf die schlagspezifische Situation an.

Wurde im Extremfall eine wüchsige Sorte zum frühen Termin gesät und zeigt der Bestand bei sommerlichem Wetter bereits im September ein üppiges Wachstum, so muss unbedingt im 4–6-Blatt-Stadium beherzt eingegriffen werden, damit es nicht zur Stängelbildung vor Vegetationsende, dem sogenannten „Überwachsen“, kommt.

Das Ziel ist hierbei, den Vegetationskegel am Boden zu halten, damit die Pflanzen nicht vom Frost geschädigt werden. Bei trockenem Saatbett kann es durch verzögertes Auflaufen zu erheblichen Größenunterschieden der Pflanzen kommen. Diese Wuchsunterschiede können durch eine Wachstumsregler-Maßnahme „glattgezogen“ werden. Ziel der Behandlungsmaßnahme ist es, stets einen gesunden und gleichmäßig entwickelten Bestand mit am Boden liegendem Vegetationskegel in die Winterruhe zu führen!

Der Grundstein für stabile Rapserträge sind gesunde und gut entwickelte Pflanzen, die im Frühjahr zeitig in das generative Wachstum starten. Um eine optimale Überwinterung zu gewährleisten, dürfen die Rapspflanzen bei Vegetationsende weder zu klein noch zu groß sein. Bei einem zu spät gesäten Raps, der nicht weit genug entwickelt ist, erreichen die Pflanzen das Stadium der maximalen Frosttoleranz vor Winter nicht. Hin gegen führt eine zu frühe und gleichzeitig sehr dichte Aussaat bereits im Herbst zu üppigem Wuchs und ggf. zu Austrieb des Stängels. Winterraps kann das Zurückfrieren der Blätter und Temperaturen von minus 20 °C problemlos überstehen. Hat sich der Vegetationskegel bereits vom Boden abgehoben, entstehen bei Kahlfrösten erhebliche Schäden.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine gute Überwinterung keinesfalls selbstverständlich ist und dass es deutliche Sortenunterschiede bei der Winterhärte gibt. Waren vor ein paar Jahren alle schnell wachsenden Sorten nicht ausreichend winterhart, so gibt es heute zahlreiche Hybridsorten, die Frohwüchsigkeit und Winterhärte vereinen.

Zur Verhütung von Auswinterungsschäden sind folgende Kriterien zu beachten:

- Standortgerechter Saattermin

- Bestandesdichte nicht überziehen

- Winterharte Sorte auswählen

- Wachstumsregler-Einsatz bei Bedarf

Winterharte Bestände bringen den höchsten Ertrag

Der Grundstein für stabile Rapserträge sind gesunde und gut entwickelte Pflanzen, die im Frühjahr zeitig in das generative Wachstum starten. Um eine optimale Überwinterung zu gewährleisten, dürfen die Rapspflanzen bei Vegetationsende weder zu klein noch zu groß sein. Bei einem zu spät gesäten Raps, der nicht weit genug entwickelt ist, erreichen die Pflanzen das Stadium der maximalen Frosttoleranz vor Winter nicht. Hingegen führt eine zu frühe und gleichzeitig sehr dichte Aussaat bereits im Herbst zu üppigem Wuchs und ggf. zu Austrieb des Stängels. Winterraps kann das Zurückfrieren der Blätter und Temperaturen von minus 20 °C problemlos überstehen. Hat sich der Vegetationskegel bereits vom Boden abgehoben, entstehen bei Kahlfrösten erhebliche Schäden.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine gute Überwinterung keinesfalls selbstverständlich ist und dass es deutliche Sortenunterschiede bei der Winterhärte gibt. Waren vor ein paar Jahren alle schnell wachsenden Sorten nicht ausreichend winterhart, so gibt es heute zahlreiche Hybridsorten, die Frohwüchsigkeit und Winterhärte vereinen.

Zur Verhütung von Auswinterungsschäden sind folgende Kriterien zu beachten:

- Standortgerechter Saattermin

- Bestandesdichte nicht überziehen

- Winterharte Sorten auswählen

- Wchstumsregler-Einsatz bei Bedarf

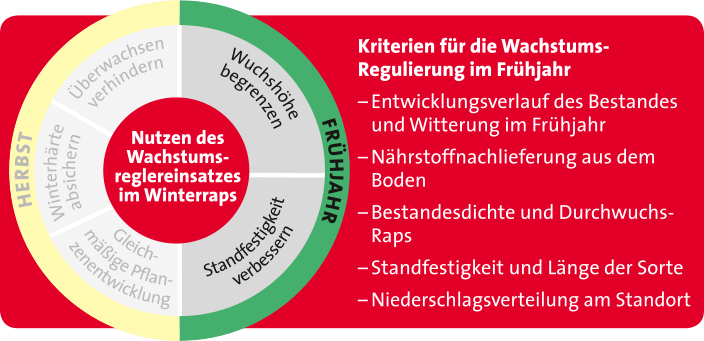

Wachstumsregulation im Frühjahr

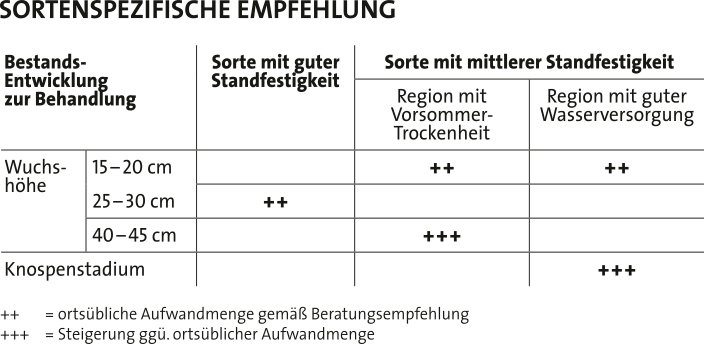

Lager erschwert den Drusch und führt zu erheblichen Ertragsverlusten. Durch Wachstumsregler-Einsatz im Frühjahr lässt sich bei Winterraps erstens die Wuchshöhe begrenzen und zweitens die Standfestigkeit verbessern, um der Lagerbildung vorzubeugen. Für die Wachstums-Regulierung im Frühjahr sind einige Faktoren beim Winterraps entscheidend.

- Die genetische Standfestigkeit und die Länge der Sorte sind dabei maßgebend.

- Im Entwicklungsverlauf sollten die Bestandsdichte und Durchwuchs-Raps beachtet werden.

- In Abhängigkeit vom Standort sind außerdem Witterung im Frühjahr, Niederschlagsverteilung und Nährstoffnachlieferung aus dem Boden wichtige Kriterien.

Auch im Frühjahr kann eine Wachstumsregulierung des Bestandes nötig sein. Neben den konkreten Witterungsbedingungen spielen die genetische Standfestigkeit und die Länge der Sorte eine entscheidende Rolle.

Fraß durch Acker- und Wegschnecken

Schneckenbefall gefährdet den Winterraps insbesondere im Jugendstadium zwischen Keimung und dem 4-Blatt-Stadium. Der Fraß an den Jungpflanzen kann zur Umbruchwürdigkeit bzw. zum Totalausfall des Bestandes führen. Anhaltende Feuchte mit Temperaturen zwischen 15 und 20 °C fördern die Vermehrung und Fraßaktivität. Die Schnecken wandern oft von den Feldrändern in die Bestände ein, entsprechend treten in den Randbereichen meistens die ersten Schäden auf. Die Schädlinge können aber auch aus tieferen Bodenschichten an die Oberfläche wandern und an diversen Stellen zum Vorschein kommen.

Die häufigste Bekämpfung ist die Ausbringung von Schneckenkorn (Schadschwelle: 5 Schnecken/m2). Darüber hinaus sind ackerbauliche Maßnahmen wie intensive Bodenbearbeitung und eine etwas spätere, tiefe Aussaat mit guter Rückverfestigung präventiv zu nutzen.

Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen

- Gute Rückverfestigung bei der Bodenbearbeitung

- Anwalzen der Ackerkrume nach der Saat

- Schneckenkorn streuen, ggf. nur Randbehandlung

- Ausbringung von Kalkstickstoff

Fraßschäden durch Feldmäuse

Feldmäuse treten insbesondere in Regionen mit besseren, tiefgründigen Ackerböden auf. Der Mäusefraß kann in jungen Rapsbeständen enorme Schäden anrichten. Durch zunehmend pfluglose Bodenbearbeitung und milderes Klima häufen sich populationsstarke Jahre des Nagers. Ziele der Feldmausbekämpfung sind, dem Schädling die Lebensgrundlagen zu nehmen und natürliche Feinde zu unterstützen. Dies gelingt v.a. durch eine intensive Bodenbearbeitung, bevorzugt mit dem Pflug. Regelmäßiges Mähen oder Mulchen von Feldrändern sorgt dafür, die Bildung von Rückzugsräumen für den Schädling einzuschränken. Darüber hinaus sorgt das Aufstellen von Sitzkrücken für Greifvögel für eine natürliche Kontrolle. Als direkte Bekämpfungsmöglichkeit bleibt letztlich das Ausbringen von Feldmausködern per Legeflinte.

Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen:

- intensive/wendende Bodenbearbeitung mit guter Rückverfestigung

- Regelmäßige Pflege und Kurzhalten der Feldränder

- Aufstellen von Sitzkrücken für Greifvögel

- Ausbringung von Feldködern per Legeflinte

Rapserdfloh

Schadbilder und Beschreibung

Seit dem Wegfall von insektiziden Beizen hat der Rapserdfloh wieder an Bedeutung gewonnen. Ab Aussaat fliegt der 3 – 5 mm große, schwarz glänzende Käfer in die Rapsbestände ein und verursacht den typischen Lochfraß an den jungen Blättern. Dabei kann es im Extremfall, gerade bei schwachen Beständen, zu einem bestandsgefährdenden Schaden kommen. Hauptschädling ist jedoch die bis

7 mm lange, weißliche Larve, die aus den im Boden abgelegten Eiern in Pflanzennähe schlüpft. Von Oktober bis Mai schädigen die Larven durch Minierfraß in Blattstielen und Trieb und begünstigen dadurch vermindertes Wachstum, Infektion durch Pilzkrankheiten und Auswinterung.

Bekämpfungsrichtwerte Rapserfloh:

- > 50 Käfer pro Gelbschale in drei Wochen

- > 10% zerstörte Blattfläche

- ab 3-5 Larven pro Pflanze im Oktober/November

Bekämpfungsmaßnahmen und -Richtwerte

Zur Bekämpfung des Schädlings sind lediglich Pyrethroid-Spritzungen zugelassen. Diese sind aktuell noch wirksam, allerdings wurden auch beim Rapserdfloh gegenüber dieser Wirkstoffgruppe bereits Resistenzen festgestellt. Daher sind unter regelmäßiger Bestandskontrolle die Bekämpfungsrichtwerte zu berücksichtigen. Bei Überschreitung muss unmittelbar reagiert werden, unnötige Spritzungen sind jedoch zu unterlassen.

Kleine Kohlfliege

Beschreibung

Die Kleine Kohlfliege (Delia radicum L.) tritt in drei Generationen von April bis Oktober auf, jedoch schädigen nur die Larven der dritten Generation den Winterraps. Die weißlichen, bis 9 mm langen Larven schlüpfen aus den zwischen August und Oktober am Wurzelhals abgelegten Eiern. Von den Seitenwurzeln aus fressen sich die Larven bis zur Pfahlwurzel. Dabei werden große Teile des Wurzelapparates zerstört, was bis zum Absterben der Jungpflanzen führen kann. Nach 2 bis 4 Wochen Fraßaktivität verpuppen sich die Larven und überwintern als Tönnchenpuppen im Boden.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

- Intensive Bodenbearbeitung nach der Rapsernte verringert den Schlupf der nächsten Fliegengeneration

- Spätere Saat-Termine

- 40 bis 50 keimf. Körner/m2 nicht unterschreiten

- Durch Ausfallrapsbekämpfung „grüne Brücken“ minimieren

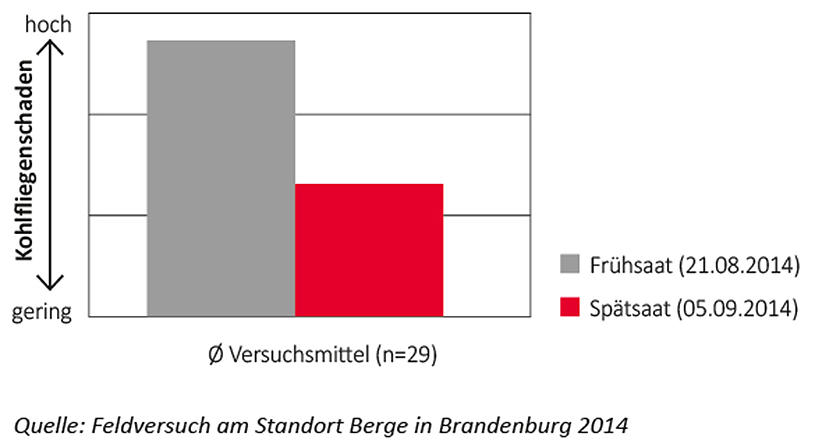

Starker Kohlfliegen-Befall vor allem bei früher Saat

Blattläuse als Virusüberträger

Besiedlung junger Rapsbestände

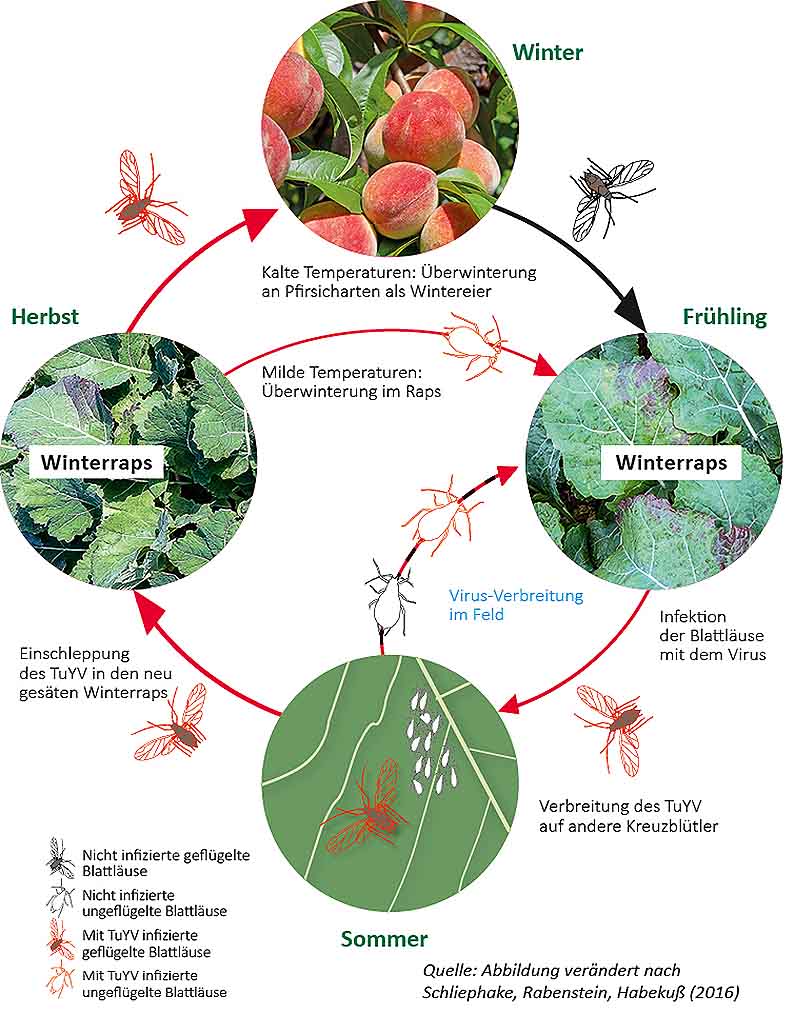

Die Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) verbreitet vor allem das Wasserrübenvergilbungsvirus TuYV (Turnip Yellows Virus). Der Befall ist oft flächendeckend, hängt aber sehr stark von der Witterung und von der Verbreitung der Blattläuse ab. Der junge Winterraps wird bereits kurz nach dem Auflaufen von geflügelten Blattläusen besiedelt. Zu dieser Zeit kommen die Blattläuse von Zwischenwirten und sind bereits mit dem Virus infiziert.

Ausbreitung der Virus Infektion im Raps

Bei warmer Herbstwitterung entwickeln sich bereits vor dem Winter starke Blattlauspopulationen, die die Rapsbestände in einer ganzen Region mit dem Virus infizieren können. Mit kürzerer Tagesdauer wandern die Blattläuse ab und überwintern in Pfirsichbäumen. In milden Wintern können die Populationen auch in den Rapsbeständen überdauern und das Virus pausenlos weiterverbreiten. Bei Frühjahrsbeginn verlassen die Blattläuse das Winterquartier, infizieren sich auf dem Raps erneut und setzen dort die Ausbreitung fort.

Überdauerung der Blattläuse im Sommer

Gleichzeitig tragen die Blattläuse das Virus auch auf andere Kulturen bzw. Wildpflanzen wie Körnerleguminosen, Spinat oder Löwenzahn. Diese dienen dem Virus als Zwischenwirt. Dadurch bleibt auch in der Zeit, in der kein Raps auf den Feldern steht, immer ein Virus-Reservoir bestehen. Von den infizierten Zwischenwirten erfolgt im Herbst beim Auftreten von Blattläusen eine Neuinfektion des jungen Rapses.

TuYV - weiterführende Informationen hier auf der Website nachlesen

Verbreitung des TuYV (Turnip Yellows Virus) durch die Grüne Pfirsichblattlaus

Großer Rapsstängelrüssler

Der große Rapsstängelrüssler (Ceutorhynchus napi Gyll.) ist einer der wichtigsten Frühjahrsschädlinge im Winterrapsanbau. Der etwa 3 bis 4 mm große Käfer ist schwarz mit einer gräulichen Behaarung. Wie der Name verrät, ist der Kopf mit einem nach unten gebogenem Rüssel verlängert. Im Frühjahr, ab einer Temperatur von 10 – 12°C, ist mit dem Einflug in den Bestand zu rechnen.

Nach einem Reifungsfraß von wenigen Tagen beginnt das Weibchen mit der Eiablage. Die Eier werden vorzugsweise unterhalb der Triebspitze abgelegt. Im Bereich der Eiablagestellen kommt es zu Wachstumsstörungen bis hin zu s-förmigen Krümmungen des Haupttriebes, hervorgerufen durch pflanzenphysiologische toxische Stoffe des Weibchens. Zum Teil platzen die Stängel auf. Die Larven ernähren sich etwa bis zum Ende der Blüte im Stängelmark.

Dichte Bestände mit dünnen Stängeln sind zu vermeiden. Maßnahmen, um kräftige Einzelpflanzen zu fördern, können dazu beitragen, den Schaden zu reduzieren.

Bekämpfungsrichtwerte großer Stängelrüssler:

- Kontrollen ab Anfang März bis April

- Aufstellen von Gelbfangschalen bei Temperaturen von > 10–12°C

- Innerhalb von 3 Tagen: 10 Käfer/Gelbschale ohne Gitter 5 Käfer/Gelbschale mit Gitter

Rapsglanzkäfer

Einer der bedeutendsten Schädlinge im Winterraps ist der Rapsglanzkäfer (Meligethes aeneus F.). Der etwa 1,5 bis 2,5 mm große, schwarz glänzende Käfer überwintert an Waldrändern und Gebüschen. Im Frühjahr bei sonnigem Wetter werden ab einer Temperatur von 10 bis 12 °C die Rapsbestände angeflogen. Der Hauptzuflug findet ab 15 °C statt. Im Bestand ernährt sich der Käfer fast ausschließlich von Blütenstaub. Sind zum Zeitpunkt des Zufluges noch keine Blütenblätter geöffnet, zerbeißt der Käfer die Kelch- und Blütenblätter, wobei z. T. auch der Fruchtknoten verletzt wird. Somit sind die Knospen zerstört. Besonders bei frühem Auftreten des Käfers oder bei einer langsamen Entwicklung der Rapspflanzen kann dies zu erheblichen Verlusten führen. Ab Blühbeginn halten sich die Schäden in Grenzen. Von den Larven geht kein Schaden aus, da sie sich nur von Blütenstaub ernähren. Alle Maßnahmen, die eine zügige Frühjahrsentwicklung des Rapses (Sortenwahl, Düngung etc.) verbessern, sind förderlich, um das kritische Knospenstadium so kurz wie möglich zu halten, so dass der Schaden durch den Rapsglanzkäfer reduziert wird.

Bekämpfungsrichtwerte Rapsglanzkäfer:

- Kontrollen im Frühjahr ab Knospenbildung bis Beginn Blüte

- Bei Temperaturen > 10 – 12 °C

- Zahl der Käfer am Haupttrieb

BBCH 51 – 55: > 8 Käfer/Haupttrieb

BBCH > 55: > 10 Käfer/Hauptrieb

Bei schwachen Beständen den Bekämpfungsrichtwert halbieren.

Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma)

Die Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma lingam) ist die bedeutendste Rapskrankheit in Deutschland. Ausgehend von befallenen Ernterückständen werden Jungpflanzen durch Sporen infiziert, wodurch es zur Bildung von Blattflecken im Herbst kommt. Stark infizierte Pflanzen vermorschen am Stängel. Die Wasser- und Nährstoffversorgung ist eingeschränkt und das Lagerrisiko steigt. Eine vorzeitige Abreife mit erheblichen Ertragseinbußen sind die Folge.

Grauschimmel (Botrytis)

Der Pilz tritt beim Raps nur dann auf, wenn die Bestände bereits durch Frost geschädigt wurden. Im Feld findet man meistens nur Befall an Einzelpflanzen. Der Erreger ist als grau-blauer Pilzrasen erkennbar und bei stängelumfassendem Befall brechen die Pflanzen an der Infektionsstelle ab. Als vorbeugende Maßnahme verspricht die Wahl winterharter Sorten am meisten Erfolg.

Weißfleckigkeit (Cylindrosporium)

Die Krankheit ist in Deutschland weniger bedeutend als in England oder Frankreich, tritt aber auf Grund der milderen Winter inzwischen häufiger auf. Ab Herbst treten an den Blättern runde, weißliche Flecken auf, die bei weiterem Krankheitsverlauf zusammenfließen. Im Frühsommer finden sich an den Stängeln längliche Flecken mit braunem Rand und Rindeneinrissen. Die Krankheit kann zu erheblichen Ertragseinbußen führen.

Weißstängeligkeit (Sclerotinia)

Die durch den Pilz Sclerotinia sclerotiorum verursachte Weißstängeligkeit ist eine typische Fruchtfolgekrankheit und tritt in allen Anbaulagen des Rapses auf. Ertragsverluste von bis zu 30% sind keine Seltenheit. Damit zählt die Krankheit zu den wichtigsten Schaderregern im Rapsanbau. Sortenresistenzen sind bisher nicht bekannt, dafür zeigen Fungizidbehandlungen in der Vollblüte eine gute Wirksamkeit.

Ausgangspunkt des Befalls sind Dauerkörper im Boden, die namensgebenden Sklerotien. Im Frühjahr keimen die Sklerotien und während der Rapsblüte werden Sporen ausgeschleudert. Diese gelangen mit dem Wind auf die Rapspflanzen. Besonders abgefallene Blütenblätter in Blattachseln bieten den Sporen einen günstigen Nährboden mit ausreichend Feuchtigkeit für die Infektion. Erste Symptome treten nach der Rapsblüte auf. In den Blattachseln zeigen sich hellgraue, längliche Flecken, die meist stängelumfassende Vermorschungen verursachen. Befallene Stängel färben sich weißlich und die Bestände zeigen nesterweise Notreife. Im Stängelinneren bilden sich die schwarzen Sklerotien aus, die mit den Ernterückständen in den Boden gelangen.

Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen

- 30 % Raps in der Fruchtfolge nicht überschreiten

- Prognosemodelle als Bekämpfungsentscheidung nutzen

- Blütenbehandlung mit Fungiziden in der Vollblüte

- Stoppel-Spritzung mit Contans WG reduziert Sklerotien im Boden

- Kalkstickstoff im Frühjahr reduziert Sklerotienkeimung

Rapswelke (Verticillium)

Rapswelke ist eine typische Fruchtfolgekrankheit und tritt verstärkt in engen Rapsfruchtfolgen auf. Der Erreger Verticillium longisporum ist ein bodenbürtiger Pilz, der die Rapswurzeln im zeitigen Herbst infizieren kann. Von dort breitet sich der Erreger über die Leitungsbahnen zumeist ohne äußerlich sichtbare Symptome in der Pflanze aus. Ältere Blätter können aufgrund der Verstopfung der Leitbündel durch Pilzmyzel halbseitig vergilben. Deutlichere Symptome treten erst sehr spät zur Abreife auf. Zunächst bilden sich halbseitig, später stängelumfassende rehbraune Verfärbungen, die im weiteren Krankheitsverlauf silbergrau bis schwarz erscheinen. Eine sichere Identifizierung erfolgt, indem man verdächtige Pflanzen der Länge nach aufschneidet. Das Stängelmark ist bei Befall runzelig und schwarz verfärbt. Bei genauerem Hinsehen kann man unter der Stängelepidermis die schwärzlichen Mikrosklerotien, den sogenannten „Eisenstaub“, erkennen. Nach der Ernte verbleiben diese Mikrosklerotien als Infektionsmaterial auf der Fläche und überdauern dort viele Jahre. Die „Rapswelke“ führt schließlich zu Notreife, wobei Ertragsverluste von – im Einzelfall – 50 % und mehr möglich sind.

Eine direkte Bekämpfung der Krankheit ist nicht möglich. Um jedoch neuen Infektionen vorzubeugen, ist es sinnvoll, das Infektionspotenzial im Boden nicht anzureichern. Darum sollte die Rapsfruchtfolge aufgelockert werden und der Anbau kreuzblütiger Zwischenfrüchte (z.B. Senf) unterbleiben.

Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae)

Kohlhernie, hervorgerufen durch den bodenbürtigen Erreger Plasmodiophora brassicae, gewinnt in den Kernregionen des Rapsanbaus zunehmend an Bedeutung. Ausgangspunkt der Infektion sind die Dauersporen im Boden. Bei ausreichender Feuchtigkeit werden Zoosporen freigesetzt, die die Jungpflanzen infizieren. In Folge der Vermehrung des Erregers im Wurzelgewebe kommt es zu den typischen gallenartigen Wucherungen, an denen sich die Krankheit identifizieren lässt. Dadurch wird der Wurzelapparat zerstört und die Pflanze kann kein Wasser bzw. keine Nährstoffe mehr aufnehmen und stirbt ab. Das infizierte Wurzelgewebe verrottet und entlässt dabei die Sporen in den Boden.

Die Fruchtfolge-Krankheit Kohlhernie ist in intensiven Rapsanbauregionen zu einem ernsten Problem geworden. In besonderem Maße sind Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern betroffen, aber auch in anderen Regionen nimmt der Befall zu. Gründe dafür sind ein sehr hoher Rapsanteil in der Fruchtfolge, ungenügende Ausfallrapsbekämpfung, zu geringe Aufkalkung des Bodens und der überbetriebliche Maschineneinsatz. Da Kohlherniebefall nicht selten zum Totalausfall der Kultur führt und der Anbauer nicht „reparierend“ eingreifen kann, wenn die Infektion erstmal erfolgt ist, hat Befallsvorbeugung höchste Priorität.

Trotz aller Vorbeugung hat sich die Kohlhernie auf zahlreichen Flächen ausgebreitet. Da die Krankheit im Boden 20 Jahre überleben kann, ist dort der Anbau resistenter Sorten alternativlos. In Deutschland wurden diese zur Ernte 2020 auf schätzungsweise 75.000 ha angebaut. Allerdings kann aufgrund der großen Rassenvielfalt des Erregers keine 100%ige Garantie auf Befallsfreiheit geboten werden. Jedoch gewährleisten die aktuellen Sorten in den meisten Fällen sicheren Schutz gegenüber wirtschaftlich bedeutendem Kohlherniebefall.

Vorbeugende pflanzenbauliche Maßnahmen gegen Kohlhernie

- Fruchtfolge einhalten: max. 30 % Raps, Verzicht auf Zwischenfrüchte wie Senf, Ölrettich und Rübsen

- Ackerhygiene: frühe und konsequente Bekämpfung von Ausfallraps und Unkräutern

- Staunässe möglichst verhindern: Schwachstellen in der Drainage beseitigen

- Anheben des Boden-pH-Wertes durch Aufkalkung

- Sehr frühe Saattermine vermeiden

Virus im Raps — TuYV: Die wichtigsten Fakten zum Wasserrübenvergilbungsvirus

Virusbefall stellt neue Herausforderung im Rapsanbau dar

Virusbefall stellt neue Herausforderung im Rapsanbau dar

Das Wasserrübenvergilbungsvirus (Turnip Yellows Virus, TuYV) im Raps wurde bislang kaum bewusst wahrgenommen. Sein Auftreten wird in den meisten Fällen nicht erkannt und die Bedeutung in der Forschung und Züchtung war eher gering. Doch aufgrund veränderter Rahmenbedingungen rückt das Virus immer weiter in den Fokus. Was es mit dem Virus, seiner Biologie, seinem Auftreten und seinen Schadwirkungen im Raps auf sich hat, soll im Folgenden vorgestellt werden.

Woher stammt TUYV?

Das Virus gehört zur Familie der Luteoviridae, wie beispielsweise auch das Gerstengelbverzwergungsvirus (BYDV) oder auch das Potato leafroll virus (PLRV).

Welche Symptome sprechen für das Virus?

- Blattrötung an Spitzen und Rand

- Verkleinerte Blattfläche

- Verringerte Wuchshöhe und weniger Hauptzweige

- Verringerte Kornzahl in der Schote

Welche Auswirkungen hat das Virus?

- Verminderter Ölgehalt

- Erhöhter Gehalt an Erucasäure und Glucosinolat im Samen

- Ertragsverlust

TuYV-Befallssituation in Deutschland

Die Symptome auf den Blättern sind oft nicht eindeutig, darum ist eine Absicherung des Auftretens durch einen Labor-Test notwendig.

Befallserhebungen wurden im Frühjahr 2015 und 2016 in Zusammenarbeit mit der University of Warwick, der Leibniz-Universität Hannover und dem Julius Kühn-Institut in

Quedlinburg durchgeführt. Die Studien gaben Hinweise auf einen sehr hohen TuYV-Befall der Rapsbestände in Nord- und Ostdeutschland sowie einen mittleren Befall im Süden – wobei die wärmeren Lagen im südlichen Bereich auch hoch befallen waren.

Warum wird TuYV zur größeren Herausforderung?

Das Virus im Raps gibt es schon lange, doch erst seit kurzem ist es aufgrund folgender Aspekte in den Fokus gerückt:

1. Wegfall der insektiziden Beizung

Bis 2014 waren junge Rapspflanzen bis weit in den Herbst hinein durch systemische Beizmittel nicht nur vor Rapserdfloh und Kohlfliege, sondern auch vor virusübertragenden Blattläusen geschützt. Seit dem Wegfall der insektiziden Beizung ist es nahezu unmöglich, Blattläuse zielsicher zu bekämpfen, denn sie sind inzwischen gegen die meisten Spritzmittel resistent. Erschwerend kommt hinzu, dass sich vor allem die Herbstinfektion des TuYV ertragsmindernd auswirkt.

2. Klima-Erwärmung

Mildere Temperaturen im Herbst und im Winter ermöglichen es den Blattläusen, länger in den Rapsbeständen aktiv zu sein und das Virus von Pflanze zu Pflanze auszubreiten.

3. Greening-Auflagen

Viele Leguminosen und Zwischenfrüchte dienen sowohl als Rückzugsraum für Blattläuse als auch als Wirtspflanzen für das Virus und stellen damit „Grüne Brücken“ dar.

Was tun gegen TuYV?

- Ackerhygiene: strikte Beseitigung von Ausfallraps und Unkräutern

- Fruchtfolgeanpassung: keine Leguminosen oder Zwischenfrüchte unmittelbar vor dem Raps

- Intensive Blattlauskontrolle

- Sicherung eines lückenlosen Rapsbestandes im Herbst

- Anbau TuYV-resistenter Hybridrapssorten

Rapssorten mit Virusresistenz

Aus der LG Winterrapszüchtung sind bereits zahlreiche Sorten mit Resistenz gegenüber dem TuYV-Virus hervorgegangen. Diese Hybriden erbrachten in den letzten Jahren einen deutlichen Mehrertrag im Vergleich zu herkömmlichen Sorten. Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass ein Befall mit TuYV zu Ertragsverlusten von 5 bis 15 % führt.

TUYV-Resistenz — deutlich mehr ertrag!

LG Produktentwicklung 2019, 8 Standorte mit hohem TuYV-Befall

Phoma-Resistenz mit RLM7-Genetik

Frühreife Rapssorten — Der Nutzen für den Landwirt

Dass die Sorte den Erntetermin beeinflusst, ist vor allem im Rapsanbau in den letzten Jahren immer bedeutender geworden. Noch vor einigen Jahren war klar, dass nach der Wintergerste im Regelfall der Raps gedroschen wurde und erst dann der Weizen an der Reihe war. Diese Reihenfolge ist heute nicht mehr unbedingt gegeben, weil Raps und Weizen zur gleichen Zeit das Stadium der Druschreife erreichen.

Welche Gründe gibt es für diesen Trend?

- Weiterentwicklungen in der Sortenzüchtung und der Bestandesführung führen zu gesünderen Rapsbeständen mit höheren Korn- und Ölerträgen.

- Fungizidmaßnahmen und größere Schotenpakete verlangsamen den Abreifeprozess.

Vorteile frühreifer Rapssorten auf einen Blick

- Ertragsstark trotz kürzerer Vegetationszeit

- Verlustminderung, da richtig abgereift (weniger Gummischoten)

- Entzerrung der Arbeitsspitzen, da Ernte im gewünschten Zeitraum möglich

Da Mähdruschkapazitäten aus ökonomischen Gründen grundsätzlich knapp bemessen sind und die Zeit zwischen der Wintergersten- und der Weizenernte optimal genutzt werden muss, wird oft ungenügend ausgereifter Raps gedroschen. Außerdem ist oftmals die Angst vor Ausfallverlusten zu groß, um länger zu warten. Der zu frühe Drusch führt regelmäßig zu Kornverlusten von 5 – 15 %. Dies liegt daran, dass das Schotenpaket von oben nach unten abreift und die grünen, noch unausgereiften Schoten im unteren Bereich des Schotenpaketes vom Mähdrescher nicht ausgedroschen werden können. Neue frühreife Rapssorten bieten deutliche Vorteile in diesem Dilemma.

Genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit

Das Foto zeigt einen Winterraps-Streifenversuch nach schwerem Hagelschauer am 15. Juli 2018. Bei den Rapssorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit ergab die Hagelschätzung nur geringe Schäden, während bei den anderen Sorten erhebliche Korn-Ausfälle ermittelt wurden. Bei der Beerntung des Versuchs wurde zwischen Sorten mit und ohne genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit ein durchschnittlicher Ertragsunterschied von 20,5 dt/ha festgestellt.

Warum gibt es Unterschiede in der Schotenstabilität beim Raps?

Während der Abreife entweicht Wasser aus der Rapsschote, daraufhin zieht sich das Pflanzengewebe zusammen (Abb. A). Dadurch kommt es zwischen Fruchtblatt und Schotenrahmen (Replum) zu Spannungen, die bei zusätzlicher mechanischer Belastung wie Hagel, Starkregen oder Wind zum Aufplatzen der Schoten im Bereich der sogenannten „Aufplatzzone“ führt (Abb. B). Bei Rapssorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit sind die Schoten stabiler aufgebaut, sodass es im Vergleich zu herkömmlichen Sorten in erheblich geringerem Umfang zum Platzen der Schoten kommt.

Querschnitt einer Rapsschote

Verlustarmer Rapsdrusch

Den gewachsenen Ertrag durch optimalen Einsatz und Einstellung der Erntetechnik möglichst verlustfrei nach Hause bringen!

Nachdem der Rapsbestand über fast ein Jahr auf dem Feld den höchstmöglichen Ertrag gebildet hat, entscheidet sich vieles erst am Tag der Ernte. Denn die höchsten Ertragsverluste entstehen am Schneidwerk! Darum wird der Schneidwerkstisch zur Rapsernte um 40 – 60 cm verlängert, damit trotz Erschütterungen die Körner in den Mähdrescher gelangen. Hiermit können die Verluste um ca. 1 dt/ha vermindert werden. Auch Seitenmesser sind notwendig und gehören zum Standard, um den Bestand sauber zu trennen (siehe Abb. 1). Weitere Faktoren siehe roter Kasten.

Maschinen-Einstellungen für verlustarmen Rapsdrusch

- Schnitthöhe direkt unter dem Schotenansatz, damit möglichst wenig sperrige Stängelteile durch die Maschine hindurch müssen (siehe Abb. 2)

- Dreschtrommeldrehzahl je nach Mähdrescher-Bauart, Aufwuchs und Feuchte möglichst gering wählen, um Kornzerstörungen zu vermeiden

- Dreschkorbweite nicht unter 25–30 mm – bei Idealbedingungen weiter öffnen

- Sieb- und Windeinstellung optimal aufeinander abstimmen, damit keine Körner aus dem Siebkasten herausgeblasen werden; Gebläse eher schwach einstellen

- Fahrgeschwindigkeit stets kontrollieren und anpassen, um einen kontinuierlichen Durchsatz im Dreschwerk zu gewährleisten

➜ Am Ende werden Druschverluste < 1 % angestrebt!

Quelle: Nach Feiffer-Consult, Sondershausen.

Stickstoff-Nutzungseffizienz

Hintergrund

Stickstoff (N) ist als wichtiger Pflanzennährstoff ein zentraler Baustein beim Wachstum und Ertragsaufbau von Winterraps. Liegt der Rapspflanze Stickstoff in ausreichender pflanzenverfügbarer Menge vor, kann sie ihr maximales Ertragspotenzial ausschöpfen. Bei einer Stickstoff-Unterversorgung hingegen „hungert“ die Rapspflanze. Die Folge können Wachstumsdepressionen und Ertragsreduktion sein. Aus diesem Grund ist es für den Landwirt oberstes Ziel, den Rapsbestand optimal mit Stickstoff zu versorgen. Allerdings hängt die optimale Versorgung mit Stickstoff von vielen Faktoren ab, die der Landwirt nicht immer selbst beeinflussen kann. Die optimale N-Versorgung ist sogar immer häufiger nicht gegeben.

Diese Faktoren können die N-Verfügbarkeit begrenzen:

- Novellierung der Düngeverordnung → Reduzierung der N-Düngung (besonders in „roten Gebieten“)

- Extreme Trockenheit → Vorliegender Stickstoff kann vom Bestand nicht aufgenommen werden

- Starkniederschläge → N-Verlagerung und/oder N-Auswaschung

- Schlechte Befahrbarkeit → Termingerechte N-Düngung nicht möglich

- Kalte Temperaturen → N-Umwandlungsprozesse im Boden sind gehemmt

- Heterogenität der Böden → Unterschiedliche N-Nachlieferung aus der organischen Bodensubstanz

Was ist der Lösungsansatz der Züchtung?

Ziel: Die Selektion von Rapssorten, die bei optimaler N-Versorgung Höchsterträge erzielen und zudem weniger sensibel auf eine reduzierte N-Versorgung reagieren als Standardsorten.

Vorgehen: In mehrjährigen Versuchsserien mit verschiedenen N-Düngestufen werden die Winterrapssorten hinsichtlich ihrer Ertragsleistung geprüft.

Ergebnis: Grundsätzlich ist es nicht möglich, das hohe Ertragsniveau, das bei optimaler N-Versorgung erzielt wird, bei einer N-Unterversorgung beizubehalten. Gleichzeitig fällt auf, dass bestimmte Sorten ertraglich weniger stark auf eine N-Unterversorgung reagieren als andere Sorten. Diese Sorten können den vorhandenen Stickstoff offensichtlich besser nutzen. Deshalb spricht man hier von einer hohen N-Nutzungseffizienz.

Ertragskurve und Erntefenster von Hybridrapssorten

Schotenplatzfestigkeit sichert Ihren Rapsertrag auch bei schlechtem Wetter

In den letzten Jahren waren Ernteverzögerungen durch schlechtes Wetter besonders zu beobachten. Dabei ging Rapsertrag verloren, weil reife Bestände wegen mangelnder Befahrbarkeit der Flächen nicht zeitgerecht geerntet werden konnten. Hybridrapssorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit tolerieren witterungsbedingte Druschverzögerungen und bieten ein um 5 bis 7 Tage verlängertes Erntefenster (siehe oben). Sicher ist nur der Ertrag, der im Korntank ankommt!

Der Nutzen für den Anbauer

- Steigerung der Ertragssicherheit

- Verbreiterung des Erntezeitfensters

- Verminderung von Ausfallraps

Vorteil N-Nutzungseffizienter Sorten

Was bedeutet „N-Nutzungseffizienz“?

Die N-Nutzungseffizienz ist die Kombination aus N-Aufnahmeeffizienz und N-Verwertungseffizienz.

N-Aufnahmeeffizienz

Für eine hohe N-Aufnahmeeffizienz benötigt eine Rapspflanze ein gut entwickeltes Wurzelsystem mit einer stark ausgeprägten Pfahlwurzel. Nur auf diese Weise kann auch Stickstoff erreicht und aufgenommen werden, der nicht in unmittelbarer Pflanzenumgebung vorliegt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wüchsigkeit der Rapspflanze, da bei einer stärkeren Biomasseentwicklung auch mehr Stickstoff assimiliert wird. Rapssorten mit starker Wurzelentwicklung und Wüchsigkeit haben daher in der Regel eine höhere N-Aufnahmeeffizienz!

N-Verwertungseffizienz

Für eine hohe N-Verwertungseffizienz muss die Pflanze dazu in der Lage sein, Stickstoff möglichst schnell und mit wenig Aufwand aus den älteren Pflanzenteilen zu mobilisieren, in Richtung der Speicherorgane (Sinks) zu transportieren und schlussendlich zum Aufbau der Rapssamen wiederzuverwenden.

Parallel muss weiterhin eine störungsfreie N-Aufnahme über die Wurzel gewährleistet sein, da zusätzlich Stickstoff aus dem Boden für den Samenaufbau nachgeliefert werden muss. Hier sind Rapssorten im Vorteil, die gesund sind und über gut funktionierende Leitbahnen für den Nährstofftransport verfügen.